La vie rêvée de Los Angeles

A travers le regard de plasticiens et d’écrivains, le musée d’Art contemporain de Lyon brosse le portrait fantasmé d’une métropole californienne à la fois cool et fuyante.

Los Angeles, c’est easy. Chacun peut en réciter le laïus par cœur en ânonnant mirages, miroirs aux alouettes, spectacles (industrie du), apparences (culte des), stars (-système), plages, désert, autoroutes, non-lieux… et la liste n’est pas exhaustive. Toutes les œuvres actuellement exposées au musée d’Art contemporain (MAC) de Lyon dans le cadre de l’exposition Los Angeles, une fiction se rattachent peu ou prou à ce glossaire convenu et rabâché, que viennent toutefois réactiver des extraits de romans (et quelques dialogues de films retranscrits) affichés sur les murs. Ces bribes de fictions donnent aux salles, à l’accrochage, à la visite, une perspective fuyante et intrigante. Creusent une brèche par où les œuvres filent hors des catégories canoniques de l’art (pop, conceptuel, minimal, blablabla…) pour revendiquer dans leurs formes, leur palette, leurs matériaux et leur ton, une plastique cool sous la peau de laquelle perle une sueur froide, angoissée et grave.

Drôle de phénomène esthétique et épidermique, social et culturel, fantasmatique et bien réel, que ce Los Angeles qui, sous la plume du procureur Vincent Bugliosi, est ainsi dépeint : «Tout était si tranquille ce jour-là, racontera plus tard l’un des tueurs, que l’on aurait presque entendu jusqu’au fond du canyon les cubes de glace tinter dans les shakers à cocktails», écrit-il dans son ouvrage publié en 1974 Helter Skelter : l’affaire Manson. Un chaud-froid crispant qu’Evan Holloway met en scène dans sa sculpture Indoor Light : des plantes d’un vert tendre profitent de la chaude lumière des lampadaires placés au-dessus d’elles. Sauf que tout est en résine, la végétation aussi bien que le matériel, et que le halo nourricier provient des spots du musée. Cette serre chaude est en fait une chambre froide et la nature, un jardin artificiel qui s’est desséché, durci, fossilisé.

Génération West Coast

Hannah Greely, avec sa pièce en papier mâché, peinte à la fois grossièrement et tendrement de mignonnettes teintes pastels, tente de matérialiser la trajectoire du soleil qui passe à travers les fenêtres d’une maisonnette. Les rayons deviennent des sortes de canalisations qui font de l’ombre au projet initial – se saisir de la lumière – qui fut aussi celui de toute une génération d’artistes West Coast travaillant le verre métallisé ou le néon couvert de gélatine. L’installation de Larry Bell, translucide par endroits, miroitante en d’autres, tantôt capture et tantôt gomme, absorbe ou diffracte le reflet des spectateurs. On s’y volatilise comme un vampire et on s’y retrouve plus loin, mais jamais en entier.

De son côté, dans un dispositif lumineux qui tient en quatre lampes et un panneau de plastique incurvé, Robert Irwin se plaît à faire flotter une sphère et, en somme, à sculpter un mirage ou mieux, un trou noir. Celui-là même qui aspire les personnages de Moins que zéro de Bret Easton Ellis dont on lit ceci quelque part dans l’expo : «En rejoignant Sunset, je retombe sur le panneau “Disparaître ici” que j’ai vu ce matin, je détourne aussitôt les yeux et tente de ne plus y penser.»

Icônes de Disney

Plus qu’un panorama de la création contemporaine locale, plus qu’un portrait de la ville, l’exposition montre aussi comment Los Angeles, son horizon géographique et culturel, a déterminé la forme des œuvres et changé les modes de représentation esthétique. Au risque de trop simplifier, on retient donc qu’un artiste de L.A. fait simple et efficace, assure toujours le show et prend de la place (les ateliers immenses et meilleur marché qu’à New York, Paris ou Londres le permettent). On a trouvé chez Kenneth Goldsmith une raison à ce surrégime de visibilité : «En roulant sur un boulevard de Los Angeles, écrit-il, j’ai vu un panneau d’affichage qui était lisible à plus de 800 mètres. Il n’y avait dessus qu’un ou deux mots. A Los Angeles, les gens ont l’habitude de lire des mots isolés en très gros caractères, de très loin, en passant très vite devant. C’est l’opposé de New York, où l’on s’informe en lisant le journal par-dessus l’épaule de quelqu’un d’autre dans le métro.» Au MAC de Lyon, les pièces s’adressent à un visiteur pressé qui ne fait que passer. Elles ne cherchent même pas à le retenir. Ça doit glisser avec fluidité. A l’image des toiles de Brian Calvin, ces portraits d’ados impassibles qui vous fixent, le nez collé à la toile, avec leurs grands yeux inexpressifs et cette peau lisse sur laquelle rien n’accroche. Pas plus que quoi que ce soit de sensé et d’intelligible ne peut vraiment sortir des vidéos cacophoniques que Lizzie Fitch et Ryan Trecartin installent dans des salles encombrées d’un mobilier de bureau contemporain foncièrement moche. Pur modèle de ce qu’on appelle l’art «post-internet» (cette représentation du monde à travers le filtre des médias numériques), le duo met en scène dans ses parodies survoltées de sitcoms ou d’émissions de télé des personnages outrageusement maquillés, systématiquement hystériques, sourds les uns aux autres, qui apparaissent presque à la fin de l’exposition comme les descendants des guignols scatos et geignards que Paul McCarthy laissait se barbouiller de crème au chocolat et de ketchup dans les années 80 – manière de faire la peau aux icônes de Disney et de l’industrie culturelle.

En effet, l’exposition ne néglige pas de mettre en avant cette autre dimension, critique et engagée, de la scène West Coast : la charge contre les inégalités sociales et ethniques qui, cependant, n’empêchent pas les œuvres de continuer à assumer leur part de divertissement. L’installation de Henry Taylor, bric-à-brac de bouts de bois, de bidons d’huile noirs, de chiffons et de cageots (soit tout un petit peuple de bras cassés) figure ainsi non sans grotesque une scène d’émeute du genre de celles de Watts en 1964 ou de South Central en 1992. De son côté, le matelas crevé et noir de crasse, sculpture hyperréaliste de Kaari Upson, fait remonter les déclassés au musée. Ainsi donc, à Lyon, Los Angeles semble traité par les artistes comme un mirage qu’il faut alimenter à satiété de pigments orangés, de rôles surjoués, de motifs fleuris, de matières synthétiques, de surfaces lisses, jusqu’à ce que cette artificialité crève (les yeux).

Bon voisinage

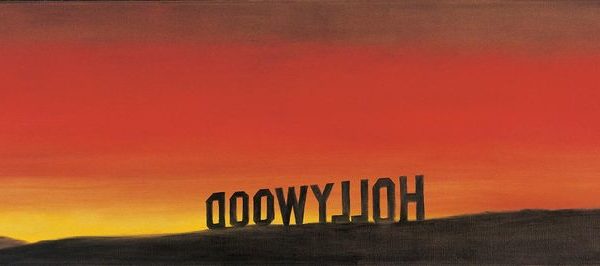

Mais pas si vite… L’expo retarde le générique de fin. Il faut attendre un peu, en effet, pour croiser les tableaux d’Ed Ruscha qui, au format d’un grand écran de cinéma ou d’un pare-brise de bagnole, affichent les lettres de Hollywood sur fond de coucher de soleil embrumé de smog. Ces œuvres constituaient une entrée en matière trop évidente pour que les six commissaires de l’expo ne décident pas d’en différer l’apparition et de les reléguer au deuxième étage. Dans cet espace, ces toiles trônent en majesté aux côtés de Michael Jackson and Bubbles, salaces caricatures (de Jackson mais aussi de la célèbre statue que Jeff Koons lui consacrait), signées Paul McCarthy. Rien de tout cela (des chefs-d’œuvre, pourtant) ne pouvait ouvrir le parcours. Ils l’auraient aiguillé trop fortement dans les ornières d’une critique de la société du spectacle et des mirages de la Cité des anges. Ils lui auraient fixé un fil chronologique trop linéaire : les aînés en premier (Paul McCarthy et Ed Ruscha, mais aussi John Baldessari ou David Hockney) et leurs jeunes héritiers en droite ligne. A ce schéma routinier, l’expo préfère avancer sur le mode du cruising, en déroulant sans trop savoir où cela mène. Les salles n’ont pas de thème. Les conclusions ne sont pas tirées a priori. Reste à voir le casting.

Car le casting est bien la clé de ce genre d’expos. Qui en est ? Pourquoi untel (Jim Shaw par exemple) n’y est pas ? A la faveur de quoi ? De qui ? On ne sait trop. Toute expo collective de cette ampleur et de cette prétention-là est une fiction, un choix, un récit. Il faut encore savoir si cette narration se tient ou pas et si les pièces entretiennent des relations de bon voisinage. C’est le cas.

A tel point que l’expo, qui révèle entre ces artistes de générations diffférentes des liens pas si confidentiels, contredit son hypertexte littéraire. Comme cette citation d’un narrateur de Bret Easton Ellis, que l’on peut lire : «Chaque fois que je suis sur Wilshire ou sur Sunset, j’essaie de croiser le regard du conducteur de la voiture voisine lui aussi coincé dans l’embouteillage. Quand ça ne marche pas, c’est-à-dire le plus souvent, je remets mes lunettes noires et démarre lentement.»

Leave a Reply